志霖研究 | 上市公司募集资金管理“八问八答”

2024年3月15日,证监会发布的《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》明确提出,要“督促企业按照发展实际需求合理确定募集资金投向和规模”。2025年1月17日,证监会就《上市公司募集资金监管规则》公开征求意见。募集资金监管一直是资本市场监管的重要一环,随着资本市场“强监管”态势的形成,监管层对于募集资金的用途以及日常使用规范性的要求愈加提高、监管力度也不断加大。为此,我们梳理了有关募集资金的规则和案例,总结出了8个关于募集资金使用的问题及相应解答。

01

Q1:募集资金管理的规则有哪些?

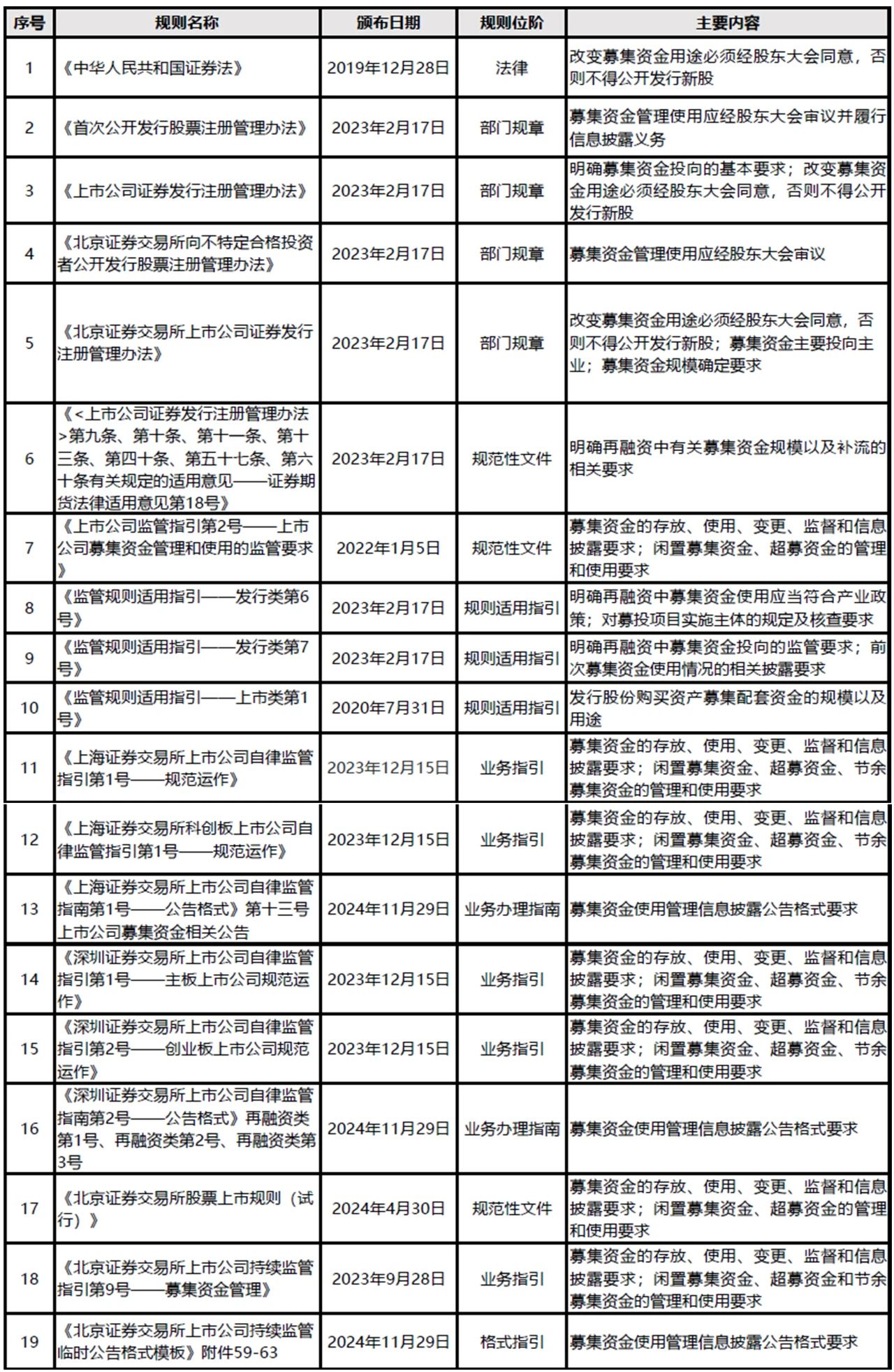

关于募集资金管理的基本要求见于《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第十四条,该条规定:“公司对公开发行股票所募集资金,必须按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途使用;改变资金用途,必须经股东大会作出决议。擅自改变用途,未作纠正的,或者未经股东大会认可的,不得公开发行新股。” 可见,《证券法》作为证券监管的基本法,对募集资金管理的底线要求是“不得擅自改变用途”。

应当看到,《证券法》第十四条提出了募集资金管理使用的根本性要求。在此基础上,证监会、各交易所制定了更为具体的募集资金管理使用规则。具体而言,主要有两部分:一部分是关于募集资金的用途,主要见于IPO、再融资的相关规定;另一部分则是关于募集资金的日常管理,以证监会的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称《2号指引》)为主,各交易所的规则主要见于沪深交易所的《规范运作指引》、北交所的《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《北交所股票上市规则》)以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(以下简称北交所《9号指引》)。具体法律规则体系梳理如下:

值得注意的是,从监管分工来看,实践中主要是由各地方证监局对上市公司募集资金管理使用进行日常监管,但当前募集资金管理使用的详细规则多由沪深北交易所制定发布,难以直接为行政监管所引用,因此行政监管与自律监管对部分问题的认定存在差异。

02

Q2:募集资金的投向有哪些要求?

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条规定,募集资金主要投向主业。我们理解,募集资金投向与上市公司经营发展密切相关,通过IPO和再融资所募集的资金应“赋能”上市公司主业,而非为上市公司开展证券投资等高风险、非主业活动提供便利。此外,沪深交易所《规范运作指引》及北交所《9号指引》中明确,非金融企业不得将募集资金用于证券投资、不得通过质押或委托贷款等方式变相变更投向以及不得为关联方谋取不当利益。

在并购重组监管中,对于上市公司发行股份购买资产募集配套资金的要求则主要适用《监管规则适用指引——上市类第1号》(以下简称《上市类1号》)。区别于IPO及再融资,并购重组中募集配套资金主要是为了服务于并购交易本身,因此《上市类1号》明确的募集资金具体用途主要有:支付并购交易对价、交易税费、人员安置费用等并购整合费用;投入标的资产在建项目建设;补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。

03

Q3:募集资金的补流比例有要求?

实践中,部分企业IPO及上市公司再融资的诉求之一是补充流动资金,缓解资金链紧张的问题。但是考虑到补充流动资金并非严格的法律定义,内涵存在一定的模糊性。《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》(以下简称《证券期货法律适用意见第18号》)对这一概念进行了明确,包括但不限于支付人员工资、货款、预备费、市场推广费、铺底流动资金等非资本性支出以及支付已完成资产过户登记的收购尾款等。至于补充流动资金的比例方面,除配股、优先股以及定向发行所募集的资金可以全部用于补充流动资金和偿还债务外,募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例原则上不得超过募集资金总额的30%对于具有轻资产、高研发投入特点的企业,在充分论证合理性并且超过30%的部分用于主营业务相关的研发投入的前提下,可以突破该比例限制。

需要说明的是,IPO监管的现行规则并未明确补流的比例上限,市场多参照再融资的规定,以30%作为标准。但该比例并非严格的限制条件,也有部分IPO案例(如YDXX、GLB、YTJG等)的补流比例超过30%,监管机构对此进行的问询也多集中在补充流动资金的测算依据、必要性、充分性以及对公司经营的影响等方面。在并购重组监管规则中,《上市类1号》的要求则有所不同:上市公司发行股份购买资产募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不应超过募集配套资金总额的50%或交易作价的25%。

04

Q4:募集资金的使用管理要求有哪些?

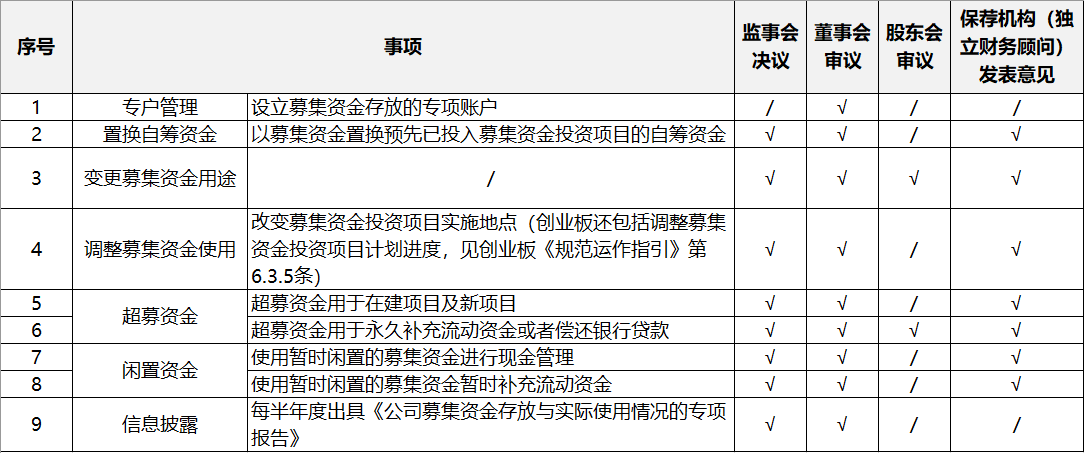

对于募集资金的使用管理要求,应重点关注募集资金存放账户的管理及募集资金使用的审议程序完备性。根据《2号指引》、沪深交易所的《规范运作指引》及北交所《9号指引》的规定,上市公司募集资金管理的核心是专款专用、三方监管:一方面,要求专户须经董事会审批同意,且上市公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签署三方协议,由三方共同监管募集资金专户使用;另一方面,每次融资所得的募集资金均需分别设立相应银行专户,且募集资金专户不存放非募集资金、不用作其他用途。需注意的是,许多上市公司很容易忽略前述要求,将自有资金等非募集资金存入募集资金专户。

我们以深主板为例,对募集资金使用管理事项及其对应的决议程序归纳总结如下:

·注1:节余募集资金使用的相关审议程序详见下文“Q8:节余募集资金可以用来做什么?”。

·注1:节余募集资金使用的相关审议程序详见下文“Q8:节余募集资金可以用来做什么?”。

05

Q5:什么叫做变更募集资金用途?

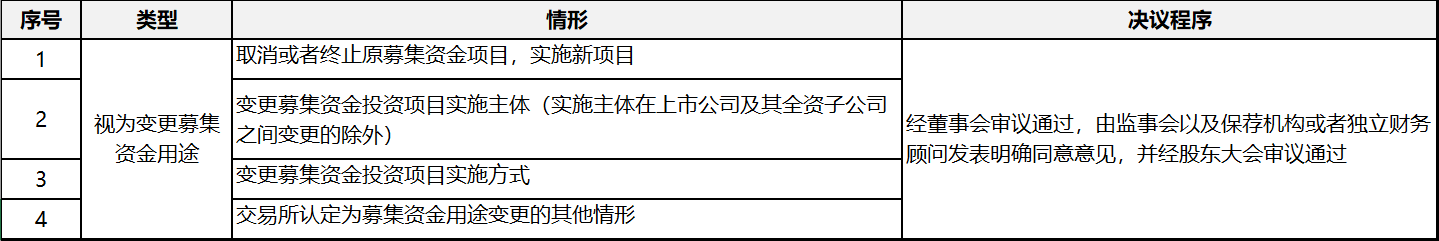

募集资金的使用与管理,一直是监管机构重点关注领域。监管的总体要求是,上市公司建立严格的募集资金管理制度,保障募集资金用途、使用程序合法合规。在实践中,募集资金到位后,上市公司常常因为市场环境变化、公司业务发展需要等现实原因需要改变募集资金的用途。

如前所述,《证券法》明确要求变更募集资金需经股东大会审议,但并未对何为变更募集资金进行明确界定。沪深交易所《规范运作指引》以及北交所《9号指引》则对其进行了界定,且明确了不同的情形下的审议程序。我们梳理了各板块对于变更募集资金用途的相关规定,其内容大致相同,仅存在表述差异。以深主板为例,视为变更募集资金用途的具体情形及决议程序规定如下:

06

Q6:闲置募集资金可以用来做什么?

闲置募集资金可进行现金管理或暂时补充流动资金。对于不同的资金用途,需要特别注意以下几个方面:

(1)现金管理。根据《2号指引》规定,暂时闲置的募集资金可用于现金管理。规则中对于现金管理没有进行明确的规定,但对现金管理的具体投向产品进行了严格地界定:其一,投资流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行;其二,需为安全性高的保本型产品。在募集资金现金管理合规方面,则主要关注现金管理的投向、审议程序、产品期限和信息披露等方面的要求。

在审议程序及信息披露要求上,使用闲置募集资金投资产品的,应经上市公司董事会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,并于董事会会议后二个交易日内履行相关信息披露义务,格式可参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》中的相关格式模板。

对于理财期限方面,所选择的投资产品期限应满足双项标准:不得超过董事会授权期限、不得超过12个月。需注意的是,从规则层面,沪主板《规范运作指引》第6.3.12条明确规定,投资产品到期且资金按期归还至募集资金专户并公告后,公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理,但其他板块的《规范运作指引》未作明确要求。虽然目前其他板块的规则尚未明确该种情况的处理方式,但根据JCGF、RKGF、CGHX等案例的监管实践,地方证监局在执法中也会作相关要求,否则将被视为违规。

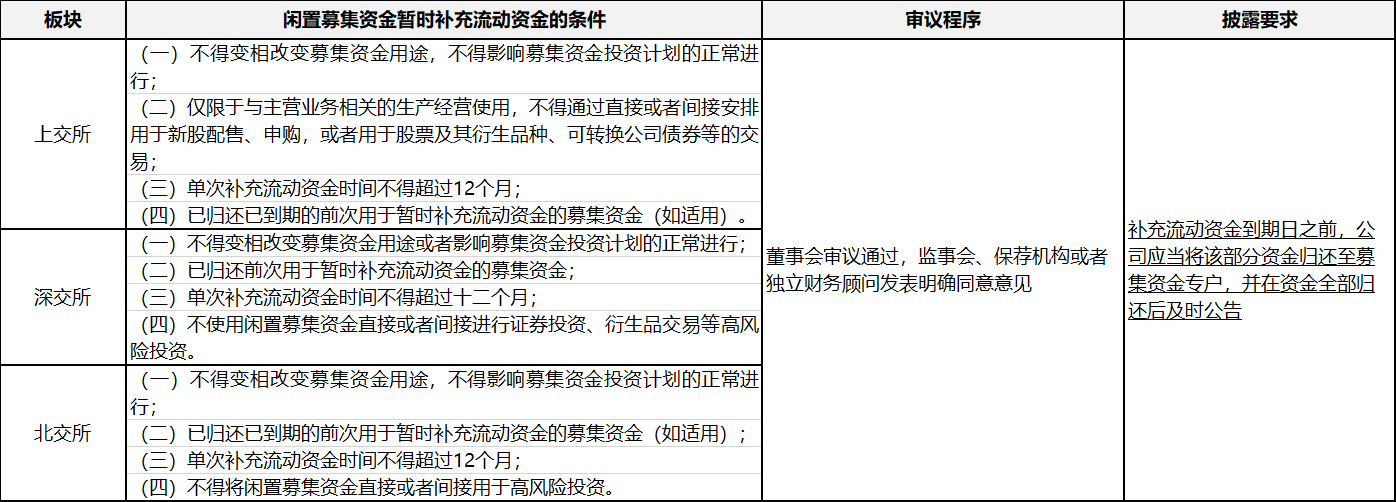

(2)暂时补充流动资金。闲置募集资金可以暂时用于补充流动资金,但仅限用于与主营业务相关的生产经营。审批程序方面,应经董事会审议通过,监事会、保荐机构发表明确同意意见;期限方面,单次补充流动资金期限不得超过十二个月;禁止情形方面,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。需注意的是,各交易所的相关要求在细节上存在一定程度的差异,具体对比如下:

07

Q7:超募资金可以用来做什么?

根据《2号指引》、沪深交易所的《回购股份指引》、《规范运作指引》及北交所《9号指引》规定,超募资金可以用于永久补充流动资金、暂时补充流动资金、归还银行借款、用于在建项目及新项目(包括收购资产等)、回购股份及进行现金管理等。

上市公司使用超募资金偿还银行贷款或者永久补充流动资金的,在审议程序方面,应经董事会、股东大会审议通过,并由监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见;在使用比例方面,每十二个月内不得超过超募资金总额的30%(北交所无该要求)。此外,为避免上市公司通过超募资金永久补充流动资金的方式变相将募集资金用于非主业用途,上市公司应当承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

上市公司将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的,在审议程序方面,应经董事会审议通过,并由监事会以及保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。此外,科创板及创业板单次使用超募资金达到5000万元且达到超募资金总额的10%以上的,还应当提交股东大会审议通过。

上市公司将超募资金用于回购股份的,可以通过直接用于回购股份的方式完成,也可以永久补充流动资金后再用于回购股份(但需遵守永久补充流动资金比例的限制要求)。超募资金直接用于回购股份的,应根据回购股份用途,遵守相应审议程序要求。

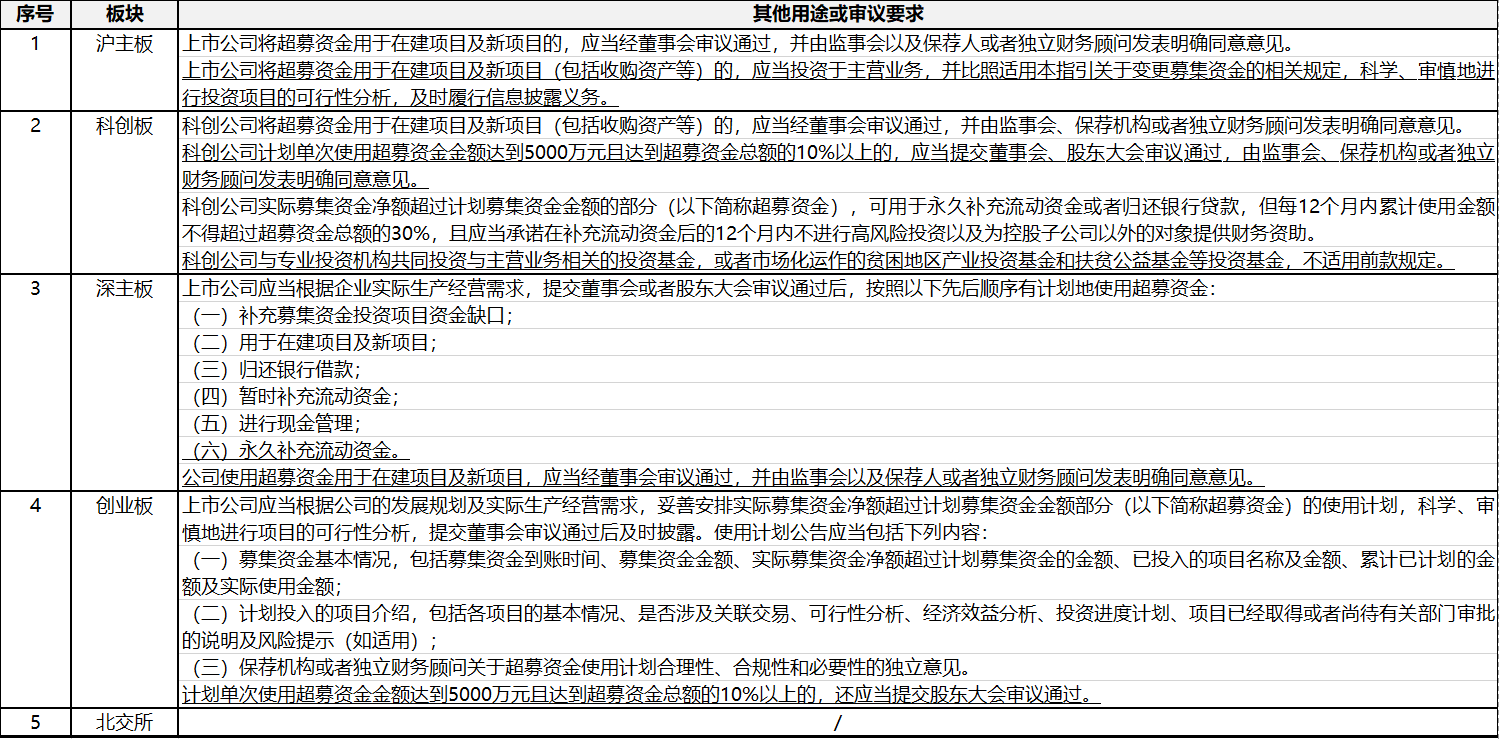

对于超募资金使用要求,根据沪深交易所的《规范运作指引》及北交所《9号指引》,各板块规则在细节上存在一定程度的差异,具体对比如下:

08

Q8:节余募集资金可以用来做什么?

除沪主板将节余募集资金分为单个募投项目完成后产生的和募投项目全部完成后产生的两种类别外,其余板块并未做如此细致的区分。根据沪深交易所的《规范运作指引》《回购股份指引》和北交所《9号指引》规定,节余募集资金可以用于其他项目、补充流动资金和回购股份。

在节余募集资金使用合规性上,应主要关注其使用金额或比例、对应审议程序及信息披露义务的履行等。我们将各板块对于节余募集资金(包括利息收入)的使用金额或比例及对应审议程序整理、对比如下表:

·注1:上述表格中,沪主板的数据以募投项目全部完成产生的节余募集资金为准,对于单个募投项目完成产生的节余募集资金使用,如使用金额100万或该项目募集资金承诺投资额5%,则除披露义务以外,还需经董事会、监事会、保荐机构或独立财务顾问审议或发表同意意见;如用于非募投项目,则应参照变更募投项目的审议程序执行。

·注2:上述表格对应事项所应履行的程序从左到右依次递进。如企业使用的节余资金高于500万元且高于项目募集资金净额1%,但低于该项目募集资金净额10%,则应履行披露程序,并经董事会、监事会、保荐机构或独立财务顾问审议通过或发表意见;如企业使用节余资金达到或者超过该项目募集资金净额10%,则应履行披露程序,经董事会、监事会、保荐机构或独立财务顾问审议通过或发表意见,并经股东大会审议通过。

·注3:北交所“超过200万元或者该项目募集资金净额5%”的,无需监事会发表意见。

北京志霖律师事务所

北京志霖律师事务所,成立于2011年。总部设在北京,在深圳、西安、昆山等地设置有律所分所。成立之初,志霖是一家专注于知识产权的精品律所,经过十余年的发展,志霖已经发展成为一家中大型的综合性律师事务所。

志霖法律汇聚了一批专业性人才,目前全国律师两百余人。为客户提供综合、卓越且务实的法律服务解决方案是我们秉持的使命。志霖可为企业客户提供从设立、融资、股权激励,到并购、发债、IPO,以及重整、破产清算等全生命周期和全领域的法律服务。志霖的律师和顾问拥有丰富和多元的专业背景及实务经验,善于处理复杂、疑难和具有挑战性的交易项目及法律纠纷。志霖律师代理的案件多次被最高人民法院、国家知识产权局等部门评为典型案例或指导案例。

经过多年的发展,志霖服务的客户已经遍及北美、欧盟、日本、韩国、澳洲、中东等世界各地区。志霖与境外的律师事务所、知识产权代理机构、信托机构、投资银行等长期保持良好的联系与合作关系,能够为客户提供“跨地区、多领域、一站式”法律服务。

(来源于https://mp.weixin.qq.com/s/-zFXiVH980Nq1e1Ua9-O0w)